Überarbeitete Fassung 2025 // Chur / Schweiz // Gastronomie // Lesedauer 14 Minuten

Woran erkennt man ein Kunstwerk von Qualität? Kann ein Kunstkritiker – ausgestattet mit Erfahrung, Studium und Fachwissen – besser urteilen als ein Tourist, der einfach ein Museum besucht? Wer ein Werk betrachtet, sollte aufleuchten, etwas empfinden, es spüren. Wenn eine Schöpfung die Seele des Betrachters berührt, Faszination auslöst oder ihm etwas mitteilt – handelt es sich dann um wahre Kunst?

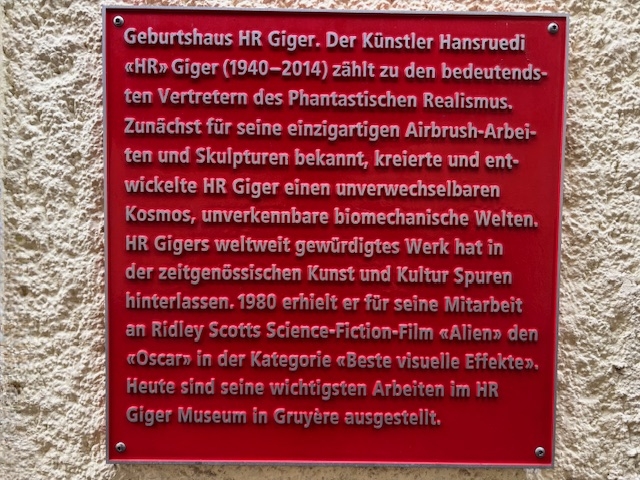

Im endlosen Meer der Kunstszene braucht es Geduld, bis man einen überraschenden Fang macht. Einer, dessen Schaffenskraft wie ein roter Faden durch sein Leben zog, war der Churer Künstler Hans Rudolf Giger (1940–2014). Als Vertreter des Phantastischen Realismus erlangte er mit seinen düsteren, visionären Werken weltweite Bekanntheit. Neben seiner künstlerischen Tätigkeit war er auch als Kurator und Museumsdirektor aktiv. Heute braucht es einen starken Charakter, Mut und Entschlossenheit, um Künstler zu werden – oder Unternehmer. Die Parallelen zwischen Wirtschaftsführung und künstlerischem Schaffen sind frappierend: Beide müssen Kritik aushalten, gegen den Strom schwimmen und klare Position beziehen. Der Schweizer Kunsthistoriker Tobia Bezzola schätzt an ihm besonders dessen gesellschaftskritische Schärfe: «Für mich ist Giger einer der wichtigsten Schweizer Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts», sagte Bezzola einst – und stellte den Bündner in eine Reihe mit Le Corbusier und Max Bill. Für den Kunstkritiker Hans Rudolf Reust, ehemaliger Präsident der Eidgenössischen Kunstkommission, war der Künstler eine Pop-Ikone, die in den 1970er- und 1980er-Jahren mit Filmen, Interieurs und Plattencovern die junge Generation faszinierte. Und doch: Giger war in der Schweiz nie der Liebling der etablierten Kunstszene – obwohl er 1980 für die Filmausstattung des Hollywood-Blockbusters Alien mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Reust sieht eine mögliche Erklärung in seinem Stil: «Phantastik und Surrealismus hatten es in der Schweiz nie einfach.» Und das scheint bis heute zu gelten – denn er ist mit keinem einzigen Werk in der Eidgenössischen Kunstsammlung vertreten. Liegt das am Zeitgeist? Oder an einer hartnäckigen helvetischen Wahrnehmungsstörung?

Von der Leinwand ins Herz: Die Faszination, die HR Giger ausübt

Der deutsche Lyriker und Kriegsdichter Erich Limpach sagte einst: «Jedes wahre Kunstwerk offenbart ein Stück der Seele seines Schöpfers.» Treffender lässt sich das Schaffen von Hans Rudolf Giger kaum beschreiben. Eine Retrospektive: Der Schweizer Künstler wurde 1940 in Chur, der Hauptstadt des Kantons Graubünden, geboren. Seine Eltern, Hans Richard und Melly Giger, führten eine Apotheke in der Altstadt der ältesten Stadt der Schweiz. Ein Totenschädel – ein Werbegeschenk des Chemieunternehmens Ciba Geigy an seinen Vater – wurde zum Auslöser einer lebenslangen Faszination für Verfall, Vergänglichkeit und das Morbide.

Der vielseitige Künstler wurde katholisch erzogen – ein Einfluss, der in seinen düsteren Bildwelten spürbar bleibt. Nach dem Gymnasium absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Bauzeichner, bevor er ab 1962 Innenarchitektur und Industriedesign an der Kunstgewerbeschule in Zürich studierte. Bereits während des Studiums entstanden erste faszinierende Tuschezeichnungen, etwa die Serie Atomkinder. Der Maler veröffentlichte seine Werke in der Underground-Zeitschrift HOTCHA! des Künstlers und Performers Urban Gwerder. Weitere Publikationen folgten – unter anderem in den Schriften des Autors und Kunstkritikers Robert A. Fischer. Nach seinem Abschluss im Jahr 1966 arbeitete er zunächst als Designer im Atelier von Andreas Christen in Zürich. Doch bald darauf zeigte er erste Werke in einer Ausstellung – der Startschuss für seine künstlerische Laufbahn. In den folgenden Jahren schuf Giger eine Vielzahl ikonischer Skulpturen und Bilder – darunter die Gebärmaschine, der Astreunuchen oder das verstörende Koffer-Baby. Mit diesen Werken wuchs nicht nur seine Bekanntheit, sondern auch der kommerzielle Erfolg.

Schon bald fand der Künstler seinen Weg in die Entertainment-Branche – und hinterließ auch dort unverkennbare Spuren. Über zwanzig Plattencover stammen aus seiner Feder. Meilensteine seines Schaffens in der Musikszene waren etwa das ikonische Albumcover KooKoo von Debbie Harry sowie Emerson, Lake and Palmer (Lucky Man). Für Jonathan Davis, Frontmann der Band Korn, entwarf er sogar einen spektakulären Mikrofonständer – eine Mischung aus Biomechanik und Körperästhetik, ganz im typischen Giger-Stil. Nicht jeder zeigte sich begeistert: Ein Kritiker schimpfte dessen Arbeiten als «Heavy-Metal-Kitsch». Doch der Künstler blieb unbeeindruckt – und bewies, dass seine Kreativität mehr als oberflächliche Effekthascherei war. Die Musikindustrie war nur eine von vielen Spielwiesen seines Talents. Sein Zugang zur Filmwelt markierte einen weiteren Wendepunkt seiner Karriere: 1979 entwarf er das legendäre Alien-Wesen für Ridley Scotts Sci-Fi-Meisterwerk ALIEN. Die albtraumhafte Kreatur versetzte ein weltweites Kinopublikum in Angst und Schrecken – und wurde zur popkulturellen Ikone. Für seine bahnbrechende Arbeit wurde er 1980 mit einem Oscar für die beste visuelle Gestaltung ausgezeichnet – und über Nacht zum international gefeierten Künstler.

Vermutlich war es der Oscar, der dazu führte, dass grosse Museen HR Gigers Werk vorschnell in die Schublade der Pop Art steckten – eine Kategorisierung, die seinem vielschichtigen, düsteren Schaffen kaum gerecht wird. Der Schweizer Surrealist blieb Hollywood lange verbunden: In Produktionen wie Poltergeist 2 (1986), Alien 3 (1992) und Species (1995) wirkte er als visueller Gestalter mit und prägte deren Ästhetik entscheidend. Auch im Bereich der digitalen Medien hinterließ er Spuren – etwa mit seiner kreativen Mitarbeit am Computerspiel Dark Seed 2 (1995), das seine biomechanische Bildsprache eindrucksvoll in die Gamingwelt übersetzte.

Privat führte der Künstler ein eher zurückgezogenes Leben. Er war dreimal verheiratet, befreundet unter anderem mit dem Schweizer Künstler Friedrich Kuhn und dem US-amerikanischen Psychologen und LSD-Vordenker Timothy Leary. Seit den 1960er-Jahren lebte er überwiegend in einer ehemaligen Arbeitersiedlung im Zürcher Stadtteil Seebach – ein Ort, der mehr Atelier als Zuhause war. Wände, Möbel und Räume waren über und über mit seinen Arbeiten bedeckt. «Meine Bilder sind meine Kinder», sagte Giger – ein Satz, der seine innige Beziehung zu seinem Werk wohl besser beschreibt als jede kunsthistorische Analyse.

Die faszinierende Welt des Phantastischen Realismus

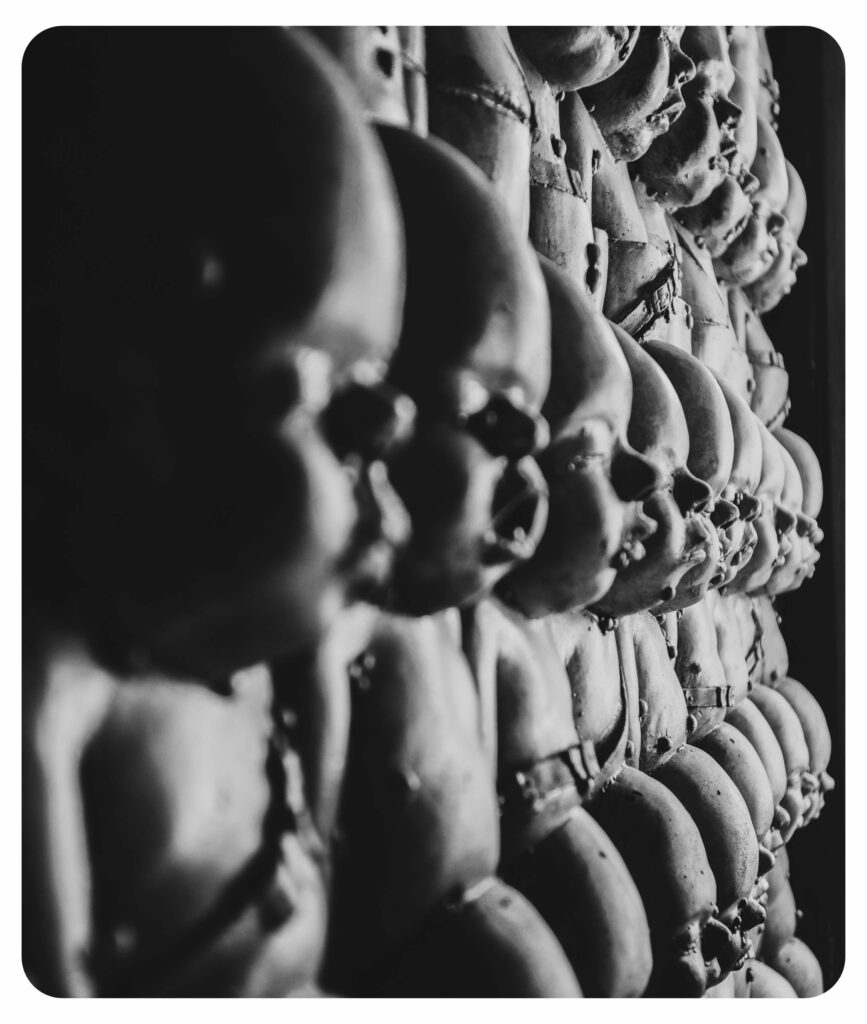

Die Geburtsstunde des Phantastischer Realismus liegt in den 1940er-Jahren – in Wien, wo eine Gruppe visionärer Künstler begann, die Grenzen zwischen Realität und Traumwelt aufzulösen. Zu den prägenden Figuren dieser Bewegung zählten Anton Lehmden, Arik Brauer, Wolfgang Hutter, Ernst Fuchs und Rudolf Hausner. Jeder von ihnen entwickelte eine ganz eigene, oft rätselhafte Interpretation der Wirklichkeit. Obwohl vom Surrealismus beeinflusst, schufen diese Künstler einen unverkennbar eigenen Stil. Ihre Werke bewegen sich zwischen Wahrheit, Vision und Wahn – und verweigern sich bewusst der sichtbaren Realität. Stattdessen offenbaren sie das Verborgene, enthüllen geheime Ebenen des Seins und eröffnen neue Zugänge zur Wahrheit hinter dem Sichtbaren. Auch außerhalb Wiens fanden sich wichtige Vertreter dieser Stilrichtung: Salvador Dalí (Spanien), René Magritte (Belgien), Max Ernst (Deutschland) und Giorgio de Chirico(Italien) zählen zu den bekanntesten Namen. Weitere herausragende Künstler wie Meret Oppenheim, Yves Tanguy, Remedios Varo, Leonora Carrington und Man Ray prägten die internationale Szene mit ihren unverwechselbaren Handschriften. Ihre Werke wurden weltweit ausgestellt, gesammelt – und leidenschaftlich diskutiert. Besonders der deutsche Maler und Fotograf Hans Bellmer hinterließ einen bleibenden Eindruck bei HR Giger. Seine verstörenden, erotisch aufgeladenen Arbeiten beeinflussten sein Schaffen nachhaltig – bis ans Ende seines Lebens.

Was macht HR Gigers Kunst so faszinierend?

Der Bündner lebte seine Obsession. In seinem düsteren Fantasiekosmos verarbeitete er biografische Einflüsse und persönliche Ängste – und nahm seine Betrachter mit auf eine Reise durch die Abgründe seiner inneren Welt. Seine großformatigen Werke sind mehr als Bilder: Sie sind Einblicke in ein jenseitiges, lebendiges Universum mit schwarzromantischem Unterton. Seine Bildsprache provoziert: nackte Körper, kopulierende Wesen, weibliche Geschlechtsteile und Phalli – radikal und schonungslos. Auf Kritik angesprochen, antwortete er trocken: «Schaut mein Werk an, dann wisst ihr, was los ist.»

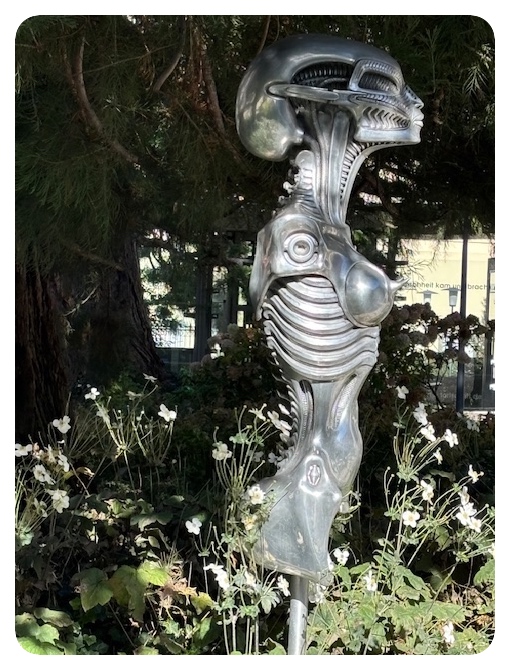

In den 1960er-Jahren – der Ära des Kalten Kriegs und des atomaren Wettrüstens – entwickelte der Alien-Schöpfer seinen ikonischen biomechanischen Stil: Menschen und Maschinen verschmelzen zu kryptischen Hybriden. Idealisierte Frauenkörper werden von Schläuchen, Schlangen und Gedärmen umgeben. Er nannte sie «Biomechanoiden» – mechanisch-organische Wesen voller Verstörung und Faszination. Die Airbrush-Technik, an deren Entwicklung er maßgeblich beteiligt war, wurde dabei zu seinem bevorzugten Medium.

Was macht Gigers Kunst so fesselnd? Es ist die explosive Mischung aus visionärer Fantasie, verstörender Symbolik und technischer Perfektion. Werke wie Aleph (1972) zeigen das allsehende Auge – ein Motiv aus der ägyptischen Mythologie und ein zentrales Symbol der Freimaurer – und blicken den Betrachter unerbittlich an. Kopulierende Mutanten, Totenschädel, Phallus- und Vulvasymbole durchziehen sein Œuvre, reizen den Mainstream – und ziehen seine Fans in den Bann.

Die breite Öffentlichkeit stilisierte den sensiblen Künstler zur dunklen Kultfigur, zum dämonischen Grenzgänger. Dabei übersah sie oft: Wo der Teufel drauf ist, ist noch lange nicht der Teufel drin. Doch manche behaupteten, er geht einen Deal mit dem Teufel ein – eine Metapher für die dunkle und verstörende Natur seiner Kunst, die uns in seinen Werken das Fürchten lehrt und wie eine Halluzination wirkt.

Eintauchen in eine andere Welt: Eine Bar als Hommage an HR Giger

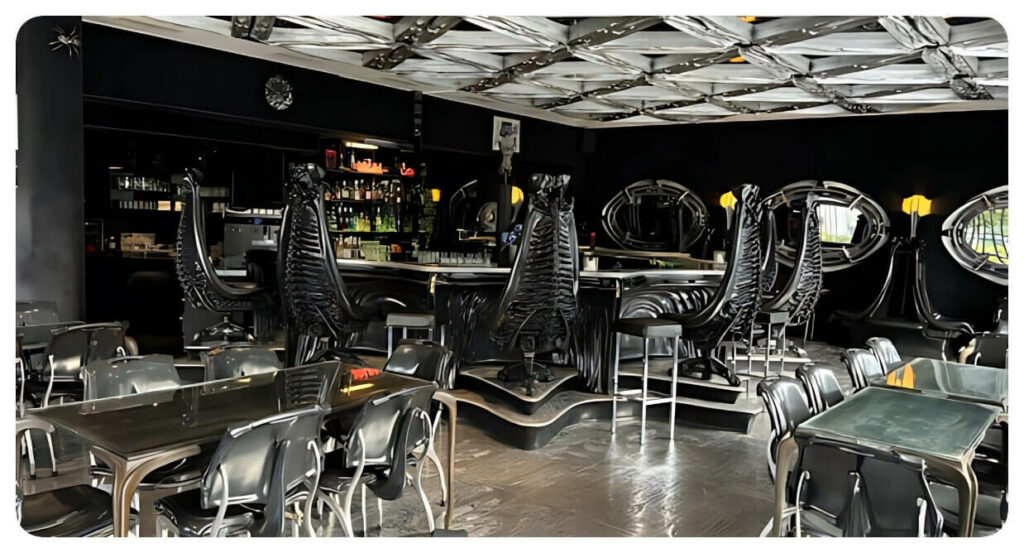

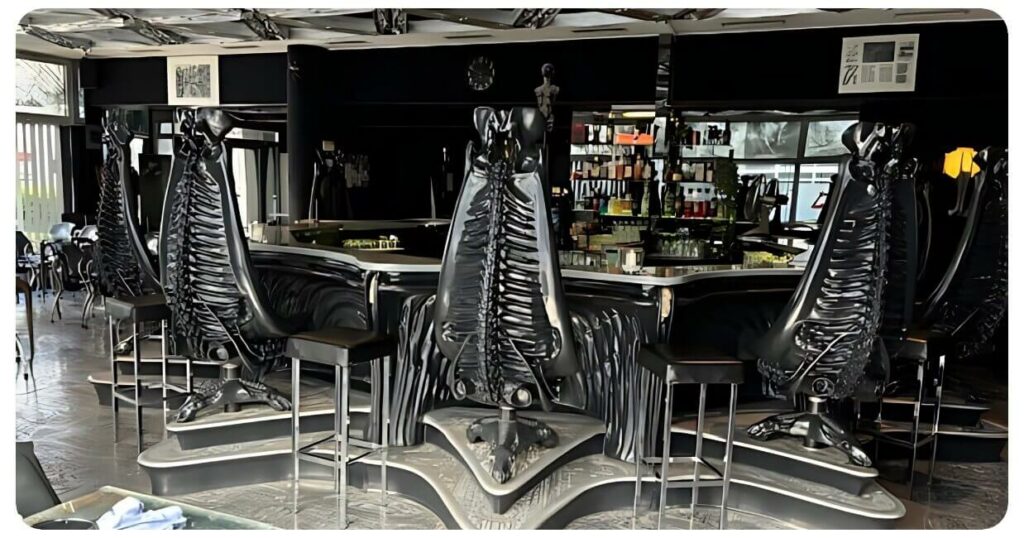

Nicht nur seine Gemälde, auch seine Skulpturen und Möbel erreichten Kultstatus. 1988 wurde in Tokio die erste Giger-Bar eröffnet – sie ist heute geschlossen. Am 8. Februar 1992, nur drei Tage nach seinem 52. Geburtstag, folgte die zweite – und bis heute berühmteste – in seiner Geburtsstadt Chur. Finanziert wurde das 1,1-Millionen-Franken-Projekt vom Churer Architekten Thomas Domenig und seiner Frau Marianne.

Nach zwei Jahren Bauzeit entstand ein Ort, der so einzigartig ist wie sein Werk selbst: eine Bar als düstere Traumlandschaft, voll mit seinen Skulpturen, Gemälden und Möbelstücken. Wer die schwere, skelettartige Flügeltür durchschreitet, lässt die Realität hinter sich – und betritt eine Welt voller Dunkelheit, Fantasie und geheimnisvoller Schönheit.

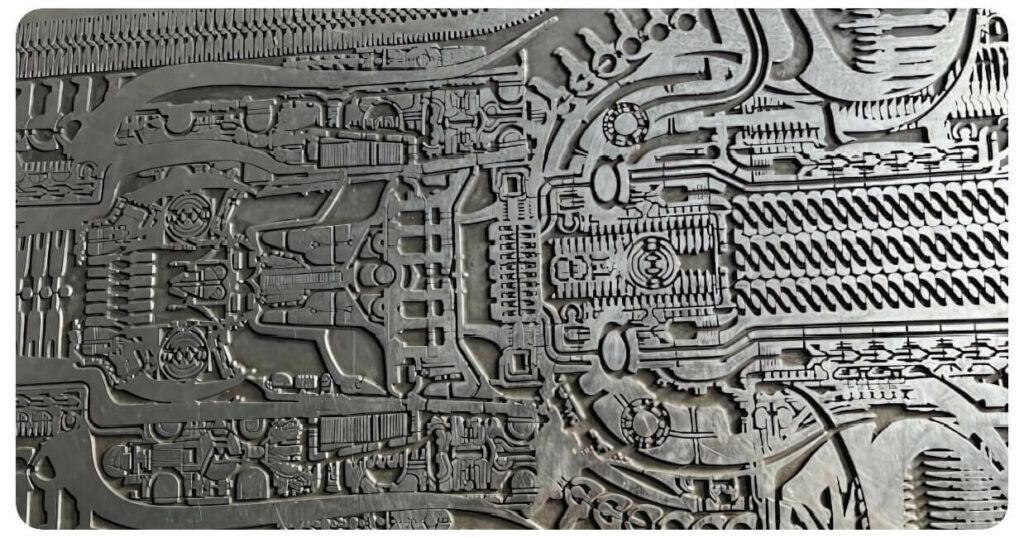

Gigers Handschrift durchdringt jedes Detail des Gastraums. Die schwarz grundierten Wände bilden einen dramatischen Kontrast zu den silbern schimmernden Aluminiumplatten, die wie ein metallischer Teppich den Boden überziehen. Spiegel, Wandlampen und Garderoben schmiegen sich in organischen Formen an die Wände, während das Licht durch die knochenartige Decke gefiltert wird und den Raum in ein geheimnisvolles Zwielicht taucht.

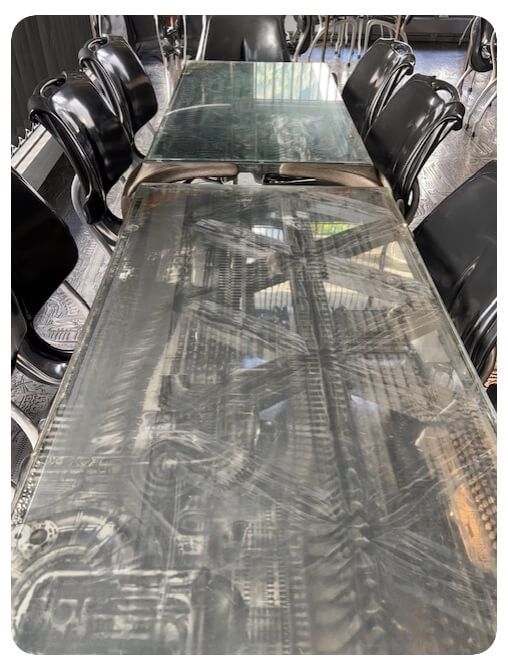

Jedes noch so kleine Design-Element tritt klar hervor – der Stil ist dominant, unverkennbar und lässt keinen Zweifel daran, wessen Welt man betreten hat. Lamellen an der unteren Fensterfront verdunkeln auf Knopfdruck den Raum, während die oberen Klappfenster, ebenso wie die gläsernen Tischplatten und der Bodenbelag, mit seinem biomechanischem Airbrush-Stil verziert sind. Im Zentrum des Raumes erhebt sich die Bar – gekrönt von einem weiblichen Biomechanoid-Torso, der als düsteres Monument seine Ästhetik auf den Punkt bringt. Die Atmosphäre ist opulent, die DNA Gigers überall spürbar.

Die Gesichtskonturen von Marianne und Thomas Domenig zieren den Tresen der Bar – eine subtile Hommage an die beiden Mäzene. In den Nischen thronen die legendären, knapp zwei Meter hohen Harkonnen-Capo-Stühle, die mit ihrer monumentalen Präsenz zum Verweilen einladen.

Sie offenbaren einen einzigartigen Blick auf die detailreiche Gestaltung des Interieurs. Mag sein, dass dieser Ort nichts für Zartbesaitete ist, dennoch ist dieses Lokal so aussergewöhnlich wie sein Schöpfer.

Die faszinierende, jedoch vergessene Welt von HR Giger

Während seine düstere Meisterwerke Millionen auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen, führt seine eigene Bar in Chur ein Dasein im Schatten – vergessen, verkannt, fast verloren. Tagsüber verwandelt sich die einstige Kathedrale des Surrealen in ein gewöhnliches Tagescafé. Wo früher Albträume lebendig wurden, plätschern heute belanglose Gespräche vor sich hin. Die Skulpturen, einst magnetische Anziehungspunkte für Kunstliebhaber, stehen ungerührt im Halbdunkel – unbeachtet, fast übersehen. Zahlen sprechen eine klare Sprache: Über 133’000 Follower auf Instagram, 62’000 Fans auf Facebook, mehr als 10’000 auf X – Gigers digitale Präsenz boomt. Und im Sommer 2024 feierten Millionen weltweit die Rückkehr seiner Kreaturen im neuen Alien-Blockbuster Romulus – es ist der zweiterfolgreichste Alien-Film einer langen Serie, die weit über eine Milliarde Dollar eingespielt hat. Auch die Streamingdienste zelebrieren das Erbe: In der neuen Sci-Fi-Horrorserie Alien: Earth, die im Sommer 2025 auf die Bildschirme kommt, stürzt ein mysteriöses Raumschiff auf der Erde ab – eine junge Frau und ein zusammengewürfeltes Einsatzteam wagen sich an seine dunklen Geheimnisse. Düsterer, intelligenter und schockierender denn je. Ein bitterer Kontrast zur verlassenen Giger Bar in der Schweiz – einem Ort so visionär wie sein Schöpfer, doch erschreckend übersehen.

Liegt es etwa an Chur Tourismus, das den Schatz vor der eigenen Nase nicht erkennt – oder nicht erkennen will? Vielleicht fürchtet sich Graubünden Ferien gemeinsam mit Schweiz Tourismus einfach vor zu viel düsterer Ästhetik – man stelle sich nur vor, wie das HR Giger-Universum mit der kitschig-heilen Bergwelt kollidiert. Passt ja auch schlecht zu Heidi und Alpenglühen.

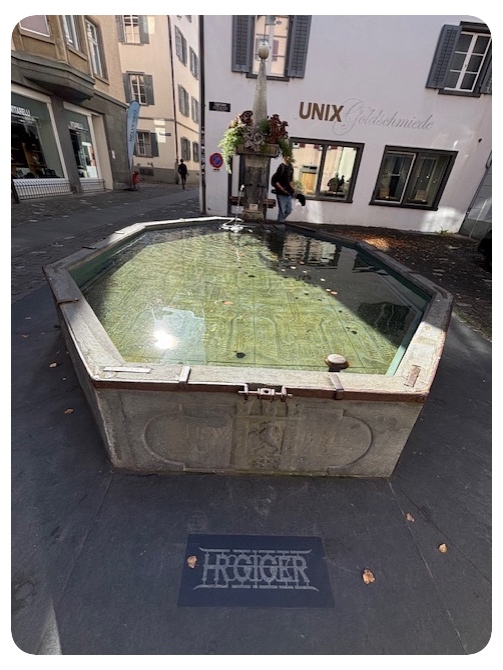

Der Künstler findet auf der Website von Graubünden Cultura nicht mal eine dunkle Nische. Aber gut – Chur als Kulturhauptstadt? Wohl kaum. Den kulturellen Staffelstab tragen Genf, Basel und Zürich. Immerhin, ein zartes Lebenszeichen: Zum 10. Todestag (2024) ehrt die Stadt ihren international gefeierten Sohn mit Ausstellungen, einem Platz, der seinen Namen trägt, und einer Gedenktafel am Geburtshaus in der Altstadt.

Doch der letzte Satz dieser Tafel klingt wie ein stiller Abschied: «Heute sind seine wichtigsten Arbeiten im HR Giger Museum in Greyerz ausgestellt.» Da, wo man sein Talent erkannt – und beherzt gefeiert hat: im malerischen Château St. Germain im charmanten Gruyères. Dort eröffnete der Künstler 1998 sein eigenes, eindrucksvolles Museum. Ironie des Schicksals: Statt in seiner Heimatstadt, lebt sein Werk nun in der Westschweiz weiter.

Neben Schlüsselwerken wie The Spell oder Passagen beherbergt das Museum in Gruyères auch zahlreiche Entwürfe aus seiner Filmkarriere – plus eine exquisite Sammlung fantastischer Kunst. Nur einen Steinwurf entfernt wurde der Künstler beigesetzt – ganz nah bei seinen Kreaturen, in würdiger Nachbarschaft zu seinem Lebenswerk.

Währenddessen in Chur? Dort dümpelt die Giger-Bar in stiller Agonie vor sich hin. Kein eigener Webauftritt, kein Instagram-Feed, kein TikTok-Tanz mit Alien-Maske – nichts. Im 21. Jahrhundert ist das fast schon eine bewusste Entscheidung zur Unsichtbarkeit. Schade, denn diese Bar ist eigentlich kein Ort zum Verstauben, sondern ein Pilgerziel für Fans des Surrealismus – ein Kultort, der weltweit einzigartig ist. Doch stattdessen spielt sie das traurige Dasein eines Tagescafés, in dem Latte Macchiato serviert wird, während biomechanische Kunstwerke im Hintergrund ignoriert werden. Es ist ein Skandal – ein Faustschlag in das biomechanische Herz der Kunstwelt und ein Paradebeispiel verpasster Chancen im Schweizer Tourismus.

Sein Erbe verkommt in einer dunklen Ecke, wo es eigentlich leuchten sollte. Diese Bar verdient mehr als nur Betriebsamkeit zu Bürozeiten – sie verdient internationale Bühne, Blitzlichtgewitter und einen Platz auf jeder Bucket List von Kunstliebhabern weltweit. Skeptiker mögen zweifeln, doch Giger war ein Pionier, der sich trotz aller Widerstände eine globale Reputation erarbeitet hat. Sein Zenit war unbestreitbar. Manch ein Projekt mag Schiffbruch erleiden, doch seine Vision blieb bestehen – eine Herkulesaufgabe im Minenfeld der Kunstszene, die seine Protagonisten unvergesslich machte.

Fazit

Kaum ein Markt ist so gnadenlos wie die Gastronomie: Was heute eröffnet, ist morgen Geschichte. Konzepte kommen und gehen – schneller als jeder Pop-up-Store. Wer da bestehen will, braucht mehr als gutes Essen. Er braucht Haltung. Ein Erlebnis. Oder: Kunst. Wie das geht, zeigte schon Ende der 1990er-Jahre ein visionäres Projekt. Ein erfolgreicher Architekt tat sich mit dem Meister des Phantastischen Realismuszusammen – niemand Geringerer als der Schweizer Künstler und Oscarpreisträger Hans Rudolf Giger. Entstanden ist ein ikonischer Ort: radikal anders, unverwechselbar und seiner Zeit voraus. Ein Paradebeispiel dafür, wie sich Design, Kunst und Gastronomie zu einem nachhaltigen Markenerlebnis verbinden.

Ganz ähnlich übrigens wie bei ELLYZ in Athen: https://tinyurl.com/3dm8jxkr – einem floralen Gesamtkunstwerk, das weit mehr ist als nur ein Café. Oder bei Ralph’s Coffee in New York: https://tinyurl.com/7fr9bwe3, wo Modemarke und Gastronomie verschmelzen – ganz ohne Stilbruch.

Die Giger Bar ist dunkel, bizarr und ja, ein wenig pornös – und genau deshalb unantastbar. Kult, Pilgerziel, Kunstwerk in flüssiger Form. Gewinnmaximierung? Darüber lacht man hier nur ironisch. Dann aber kommt der Sommer 2024: Der Alien-Blockbuster Romulus lässt Millionen seine Kreaturen feiern – und man erwartet, dass bei jedem halbwegs wachen Unternehmer in der Schweiz die Alarmglocken schrillen.

Während rundherum Alien-Feuerwerke den Himmel erleuchten, liegt über Chur weiter dichter Nebel – und niemand greift zum Lichtschalter. Pächter, Kunstkritiker und Tourismusbehörden sehen das Potenzial nicht – als läge die Stadt in einem kulturellen Dornröschenschlaf, wartend auf einen Kuss, der wohl nie kommt. Währenddessen knallt im Sommer 2025 die neue Serie Alien : Earth ins Streaming-Universum: Der heißeste Alien-Content seit langem. Eine dystopische Tech-Hölle auf der Erde, in der Hybride, Konzerne und Xenomorphe für ordentlich Eskalation sorgen. Perfekte Vorlage für ein paar Marketing-Monate in Chur – aber hier bleibt’s schläfrig ruhig.

Es ist ein skandalöser Dämpfer für Kunstfans und Tourismus: Sein Vermächtnis vegetiert vor sich hin, während anderswo die Schockkunst gefeiert wird. Diese Bar verdient mehr als das triste Dasein eines Tagescafés. Sie sollte leuchten – als lebendiges Kunstwerk, das weltweite Aufmerksamkeit verdient. A SPECIAL COMPANY hebt das Glas auf den Alien-Schöpfer. Der Maler selbst sagte: «Auch wenn ich mal nicht mehr da bin, meine Kunst lebt weiter.» – und wir fügen sarkastisch hinzu: Klar doch, in Leinwand, Blockbustern und Streaming-Hits – aber bitte nicht in einer vergessenen Giger-Bar in den Schweizer Alpen. Over and out.

Giger Bar

Comercialstrasse 19

7000 Chur

T +41 81 253 75 06

Täglich geöffnet von Montag bis Samstag

Museum HR Giger

Château St. Germain

1663 Gruyères

www.hrgigermuseum.com

Sommer: Montag bis Sonntag von 10 bis 20.30 Uhr

Winter: Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, Wochenende von 10 bis 16.30 Uhr

Hans Rudolf Giger (1940 -2014)

www.hrgiger.com

www.instagram.com/giger_art

www.facebook.com/TheHRGiger

www.x.com/GigerArt

0 Kommentare